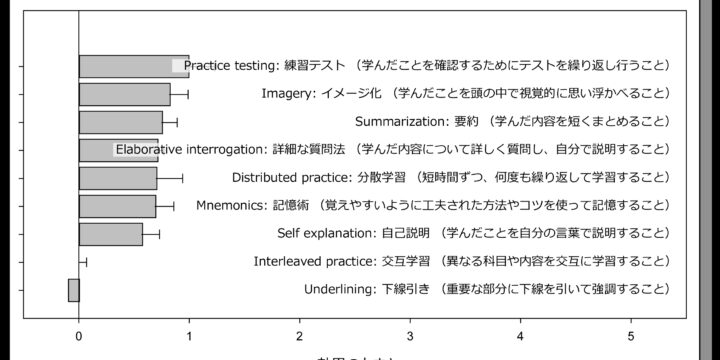

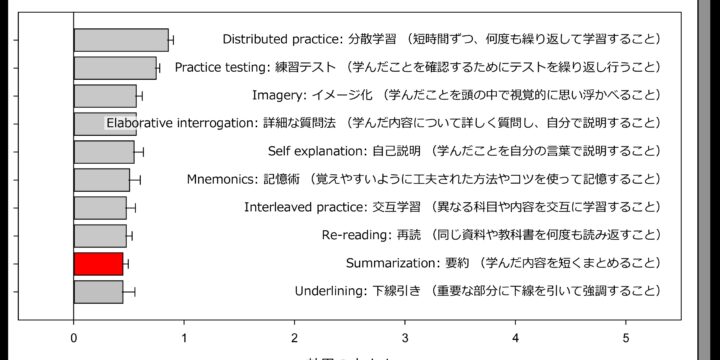

distributed practiceとは

分散学習と呼ばれるもので、学習を一定の間隔で分散して行う勉強法です。この方法は、以下のような特徴があります:

長期記憶の促進:学習した内容を長期間にわたって記憶に留めることができます。

計画的な学習:事前の計画に基づいて学習を行うため、効率的です。

忘却曲線の利用:人間の忘却曲線に基づいて、忘れかけたタイミングで復習することで記憶を強化します。

分散学習を行う際の具体的な方法は以下の通りです:

学習の間隔設定:テストが数ヶ月先であっても、毎日少しの時間をとって学習します。

復習のタイミング:学んだことを「少し忘れて」から復習することで、記憶に定着させます。

長期的な視点:テストの直前だけでなく、その数日~数週間前から分散させて学習します。

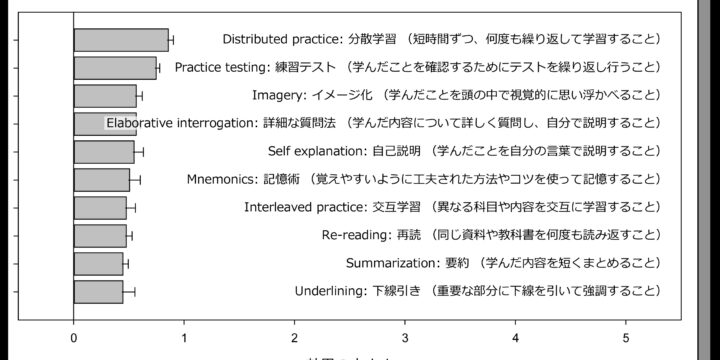

分散学習は、試験前に長時間集中して学習するつめこみ学習とは対照的な方法で、科学的にも効果が証明されている学習法です。つめこみ学習の勉強法は、英単語の暗記など、短期間での記憶には効果があるものの、長期的な記憶定着には不向きとされています。分散学習を取り入れることで、長期的な記憶の定着を目指すことができます。

翌日、1週間後、1ヵ月後と繰り返し勉強や暗記をしたり、5日連続で暗記したりする方法になります。理論的にもその効果はいろんな方法で証明されていますが、最大の敵は忍耐力を持って、それを継続できるかどうかです。また、記憶する、暗記すること自体に対する嫌悪感がある人もいます。東大3ヶ月法では、新しい情報を組み合わせた立体的な構造を作り出し、それを何度か見直すという方法をしていました。作ることの楽しさを内包させるわけです。